L’UE mette in discussione il suo accordo con Israele

La maggior parte degli Stati membri ha chiesto una revisione dell’intesa: è la prima iniziativa concreta per fare pressione sul governo israeliano

Ciao!

Io sono Vincenzo Genovese, questa è Spinelli, la newsletter settimanale di Will che racconta l’Unione europea da Bruxelles, dove questa settimana la Commissione europea ha lanciato una procedura di revisione dell’accordo di associazione con Israele, richiesta dalla maggior parte dei Paesi dell’UE a causa delle violazioni dei diritti umani ravvisate nell’offensiva militare israeliana nella Striscia di Gaza.

La decisione arriva in una settimana molto tesa nei rapporti fra Europa e Israele: il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha accusato Paesi e organizzazioni europee di “istigare all’odio anti-semita”, in relazione all’uccisione di due diplomatici israeliani a Washington, e l’esercito israeliano ha sparato colpi di avvertimento per allontanare alcuni diplomatici europei durante una visita in Cisgiordania.

Ma torniamo a Bruxelles.

🕓 Questa newsletter oggi conta 2.304 parole e si legge tutta in 11 minuti

La (non) reazione dell’UE alla guerra a Gaza

Nei diciannove mesi dall’invasione israeliana della Striscia di Gaza, lanciata in risposta all’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, l’Unione europea ha discusso molto del conflitto, senza mai prendere iniziative concrete.

Le risoluzioni del Parlamento europeo, così come le riunioni dei capi di Stato e di governo, hanno prodotto più o meno sempre le stesse richieste: la fine delle ostilità (o quantomeno un cessate il fuoco), la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, il costante rifornimento di aiuti umanitari alla popolazione palestinese e la prospettiva della “soluzione dei due Stati” come via futura per Israele e Palestina.

Queste richieste non sono però state accompagnate da misure di pressione verso il governo di Israele, l’unico interlocutore riconosciuto dall’Unione europea fra le parti in guerra (Hamas è considerata un’organizzazione terroristica e non ha rapporti diplomatici con l’UE).

La sostanziale inazione dell’Unione europea è stata la conseguenza naturale delle divisioni fra i suoi membri sul tema.

Per motivi storici, politici ed economici, i Paesi europei hanno sensibilità diverse sulla questione israelo-palestinese, come vi avevamo raccontato ai tempi in questo numero di Spinelli.

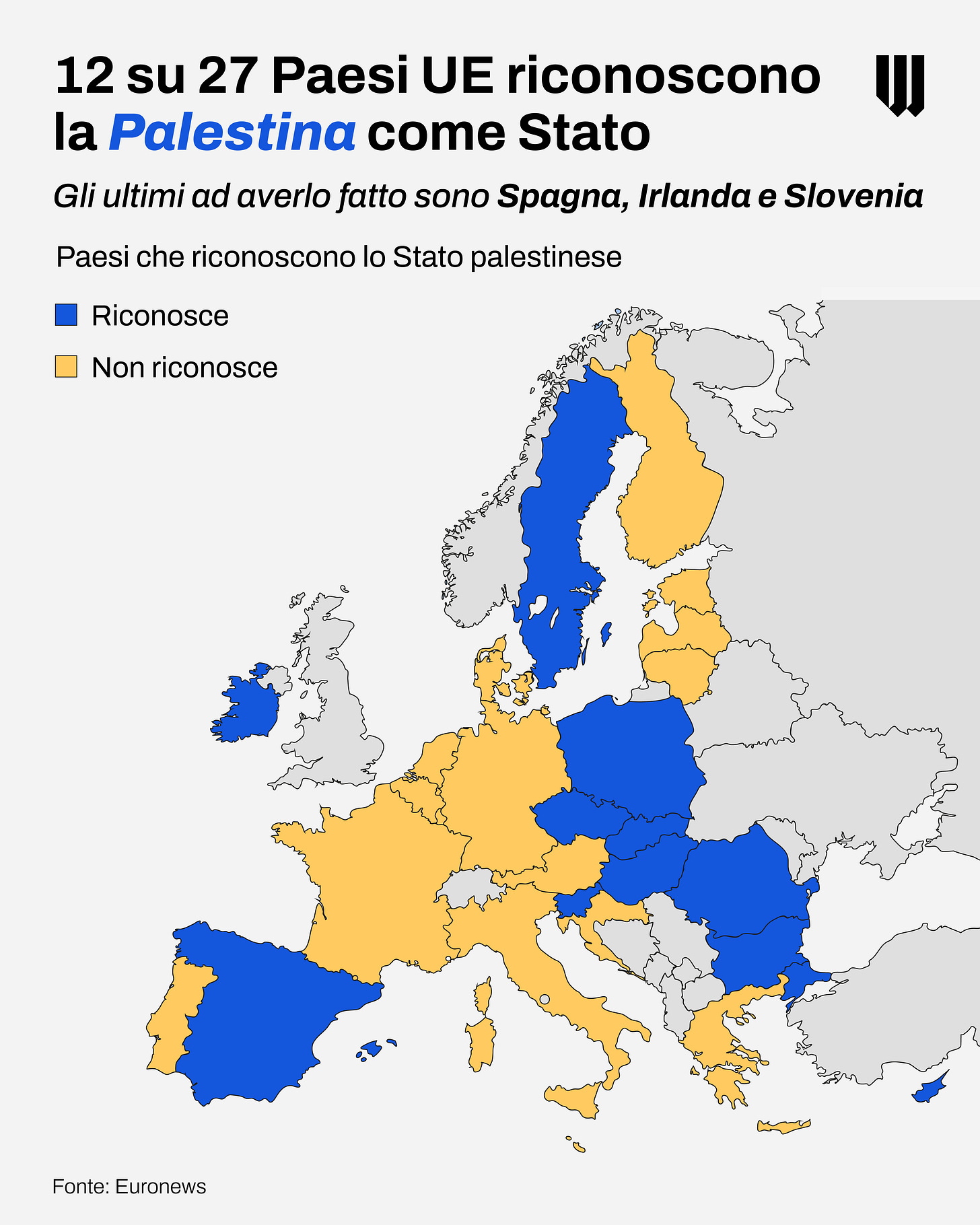

Ci sono Paesi tradizionalmente inclini a sostenere le rivendicazioni dei palestinesi e schierati per l’autodeterminazione della Palestina, come Spagna, Irlanda o Svezia. Altri più vicini a Israele, per motivi storici e politici come Germania, Austria o Ungheria.

Queste differenze sono diventate evidenti nell’ultimo anno e mezzo di guerra.

Alcuni governi hanno sollecitato l’adozione di misure di pressione su Israele, proponendo una revisione dei legami economici e l’imposizione di sanzioni contro i coloni israeliani che hanno occupato illegalmente territori in Cisgiordania. Spagna, Irlanda e Slovenia hanno anche riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina, aggiungendosi ai nove Paesi dell’UE che già lo avevano fatto: la Svezia e altri otto Stati che avevano adottato il riconoscimento prima di entrare a far parte dell’Unione europea

Altri Paesi invece si sono mantenuti più vicini a Israele, opponendosi a sanzioni e misure restrittive dell’UE, criticando l’accusa di genocidio presentata davanti alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, o persino ospitando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sottoposto a un mandato d’arresto dalla Corte penale internazionale.

Un esempio chiaro delle divisioni è emerso nel voto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite del dicembre 2023, che chiedeva un “immediato cessate il fuoco umanitario” a Gaza. 17 Paesi dell’Unione hanno votato a favore; due contro (Austria e Cechia) e otto (tra cui l’Italia) si sono astenuti.

Alle divisioni fra gli Stati hanno fatto da specchio le diverse sensibilità all’interno delle istituzioni europee.

Al Parlamento, i gruppi di sinistra chiedono generalmente di esercitare la massima pressione su Israele, sanzionando coloni e membri del governo, e proibendo alle aziende europee di vendere armi al Paese in guerra.

Quelli di centrodestra - e ancor più di destra radicale - tendono a invocare il diritto alla difesa di Israele, supportando il proposito del governo di Netanyahu di eliminare completamente Hamas.

All'interno della Commissione europea, la presidente Ursula von der Leyen è apparsa più incline a sostenere Israele, mentre l’allora Alto rappresentante per gli Affari esteri, Josep Borrell, e — seppur in misura molto minore — l’attuale, Kaja Kallas, hanno espresso posizioni più critiche nei confronti del governo Netanyahu.

Questa situazione ha prodotto dichiarazioni di grande equilibrismo tra il diritto di Israele alla difesa e il rispetto dei diritti umani dei palestinesi assediati, impedendo ogni azione concreta da parte dell’UE.

Ultimamente, però, alcuni Paesi come Francia, Austria o Paesi Bassi hanno iniziato a modificare progressivamente la propria posizione.

I governi sono preoccupati dalla volontà del governo israeliano di occupare militarmente e controllare la Striscia di Gaza, e dai recenti sviluppi sul piano umanitario: le Nazioni Unite stimano che una persona su cinque potrebbe morire di fame se l’assedio proseguisse.

La modifica della linea politica deriva forse anche dalla reazione alla guerra a Gaza da parte dell’opinione pubblica in Europa, con marce e proteste molto partecipate per chiedere ai governi di agire.

La decisione sull’accordo di associazione UE-Israele

La crescita del consenso rispetto all’urgenza di fare qualcosa ha portato la maggior parte degli Stati dell’UE ad accettare la proposta di rivedere l’accordo di associazione UE-Israele, presentata dal ministro degli Esteri dei Paesi Bassi, Stef Block.

L’accordo, risalente al 2000, regola i legami diplomatici e commerciali tra Unione europea e Israele. Gli obiettivi di questa intesa sono sviluppare strette relazioni politiche fra le due parti, promuovere la cooperazione in aree di reciproco interesse, e soprattutto tutelare ed estendere il libero commercio di beni e servizi.

La parte commerciale dell’accordo definisce le tariffe applicate alle importazioni di merci da Israele nell’UE e viceversa, garantendo al Paese mediorientale un trattamento preferenziale rispetto agli Stati con cui l’UE non ha stipulato nessun accordo.

Si tratta di un patto molto importante per Israele, per il quale l'Unione europea rappresenta il principale partner commerciale nel mondo.

Più di un terzo del commercio totale israeliano avviene con i Paesi dell’Unione: il 28,8% di tutte le esportazioni e il 32% di tutte le importazioni.

Al contrario, Israele è soltanto il 31esimo partner commerciale dell’UE, con lo 0,8% di tutte le transazioni, secondo i dati della Commissione europea relativi al 2024.

La bilancia commerciale - cioè la differenza del valore fra importazioni ed esportazioni - pende a favore dell’UE sia nel caso delle merci (10,8 miliardi) che in quello dei servizi (4,6 miliardi).

Il ministro degli esteri dei Paesi Bassi ha chiesto la revisione per stabilire se Israele abbia violato gli obblighi derivanti dall’Articolo 2 dell’accordo, secondo cui le relazioni bilaterali si basano “sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici”: una clausola a suo giudizio non rispettata nell'offensiva su Gaza (sul mancato rispetto dei diritti umani da parte dell’esercito israeliano concordano le principali organizzazioni internazionali).

Non c’è stato un vero e proprio voto sull’iniziativa, ma le posizioni dei 27 Paesi sono state espresse oralmente dai rispettivi ministri, e l’Alta rappresentante dell’UE per gli Affari esteri Kaja Kallas ha concluso che una “forte maggioranza” degli Stati è favorevole alla revisione.

La posizione di ogni Paese è stata poi ricostruita contattando i diplomatici in modo anonimo: risultano 17 Stati favorevoli, nove contrari e uno “neutrale”, la Lettonia.

Cosa succede ora?

Rispondendo alla richiesta avanzata dalla maggioranza degli Stati membri, la Commissione europea ha aperto la procedura di revisione dell’accordo di associazione.

Non è prevista una data per la conclusione della revisione, né è ancora chiaro quali potranno essere le conseguenze se venisse stabilito che Israele ha violato l’articolo 2.

L’introduzione di nuove tariffe commerciali alle importazioni israeliane può essere approvata a maggioranza qualificata, cioè con il voto a favore di 15 Stati membri su 27, che abbiano almeno il 65% della popolazione totale dell'UE.

Come tutti gli accordi commerciali, quello di associazione tra UE e Israele presenta vantaggi per entrambe le parti che l’hanno sottoscritto. E come per tutti gli accordi commerciali, la posta in gioco è più alta per il partner più piccolo, in questo caso Israele, per cui gli scambi rappresentano una percentuale più alta del proprio commercio totale.

La sospensione generale dell’accordo, invece, è una decisione di politica estera, e richiede per questo l'unanimità, molto difficile da ottenere.

Ma già la procedura di revisione in sé risponde a una chiara dinamica negoziale. È un modo per fare pressione - il primo, a livello concreto - sul governo di Netanyahu per porre fine all'offensiva militare e far entrare nella striscia di Gaza tutti gli aiuti umanitari destinati ai cittadini palestinesi.

Altre cose successe in Europa questa settimana 🇪🇺

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato dazi del 50% sulle merci provenienti dall'Unione europea. Della guerra commerciale fra USA e UE avevamo parlato in questo numero di Spinelli.

Il candidato indipendente Nicușor Dan è stato eletto presidente della Romania, dopo aver vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali con il 53,6% dei voti. Il suo avversario, George Simion del partito di destra radicale AUR, ha chiesto alla Corte Costituzionale di annullare il voto per presunti brogli elettorali e compravendite di voti di rumeni residenti in Moldova.

La Commissione europea ha proposto la revisione del concetto di “Paese terzo sicuro”, secondo il quale gli Stati dell’UE possono trasferire in altri Paesi i richiedenti asilo arrivati sul proprio territorio. Con la modifica proposta, non sarebbe più obbligatorio stabilire alcun collegamento tra il richiedente asilo e il Paese terzo in cui lo si porta, facilitando il trasferimento di persone migranti verso Paesi con cui non hanno alcun legame, e a cui dovrebbero chiedere asilo: è la stessa logica del contestato accordo fra Regno Unito e Ruanda, poi bocciato dalla Corte suprema del Regno Unito. Il concetto di “Paese terzo sicuro” non va confuso con quello di “Paese d’origine sicuro”, per cui la Commissione aveva presentato una lista europea (ne avevamo parlato qui). Ma entrambe le misure puntano ad esternalizzare la gestione dei flussi migratori.

Qui il punto di vista di DG meme sulla questione Gli ambasciatori dei Paesi dell’UE hanno approvato il programma SAFE, una delle parti del piano di riarmo che la Commissione ha presentato a inizio marzo, e che vi avevamo raccontato in questo numero di Spinelli. SAFE prevede un pacchetto di 150 miliardi di euro di prestiti garantiti dal bilancio europeo, che gli Stati possono destinare alla spesa militare. Tra le clausole per farlo, c'è un limite massimo del costo dei componenti acquistati non prodotti nell’UE, fissato al 35%.

I ministri degli Esteri dell’UE hanno concordato la rimozione delle sanzioni economiche alla Siria. Dei rapporti con il nuovo governo di Damasco dopo la caduta di Bashar al-Assad avevamo parlato in questo numero di Spinelli.

Un nuovo museo sulla strage di Capaci

Da Bruxelles andiamo a Capaci, in Sicilia, dove i fondi di coesione europei hanno permesso di aprire un museo immersivo e interattivo dedicato all’attentato di mafia del 23 maggio 1992, che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Grazie alla realtà virtuale è stata ricreata l'autostrada a Capaci nei momenti subito dopo l'esplosione.

Lo scorso 9 maggio era la Giornata dell’Europa, e abbiamo deciso di celebrarla a modo nostro. Cioè prendendo raccontando nel podcast Shape of EU cosa sono e perché sono nati i fondi di coesione - quelli appunto da cui prendono vita i progetti che raccontiamo ogni venerdì in questo spazio e in ogni episodio del podcast 👇

In questa puntata di Shape of EU abbiamo intervista il responsabile della Comunicazione per la DG REGIO Matteo Salvai

Sì o No ai referendum? C’è il nostro Will Meets Online

Per fare chiarezza sui temi dei referendum dell’8-9 giugno su lavoro e cittadinazna abbiamo organizzato un Will Meets Online, eccezionalmente aperto a tutti, per capire quali sono le ragioni del sì e quali sono le ragioni del no e interagire coi nostri autori e ospiti.

Riceverai via mail il link, che sarà attivo dalle 18 di lunedì 26 maggio, per accedere al Will Meets Online

🗳️ Su Closer raccontiamo i referendum dell’8-9

Closer è il podcast di Will, raccontato da Carlo Notarpietro e scritto con Pietro Forti, realizzato grazie a chi ci sostiene con Will Makers: in queste settimane abbiamo deciso di aprirlo a tutte e tutti per raccontare i referendum dell’8-9 giugno 👇

✉️ C’è una nuova newsletter di Will!

Se la politica europea non ti basta, e vuoi comunque continuare ad avere uno sguardo dentro la nostra politica ecco qua: In Camera! esce ogni venerdì racconta e spiega quello che succede nelle aule di Camera e Senato al di là delle beghe di partito e degli scontri politici.

Lo faremo ogni venerdì insieme a Public Policy, l’agenzia di stampa che si occupa di monitorare e raccontare l’attività legislativa italiana.

Seguici su nostri canali:

Instagram - TikTok - YouTube - Facebook - LinkedIn - WhatsApp - Telegram

🎙️ Ascolta i nostri podcast