L'Unione europea si riarma

La Commissione propone un piano per aumentare massicciamente la spesa militare. Gli Stati sono d’accordo sul farlo, ma non sul come

Ciao!

Io sono Vincenzo Genovese,

Questa è Spinelli, la newsletter settimanale di Will che racconta l’Unione europea da Bruxelles, dove questa settimana la Commissione europea ha proposto un piano di riarmo e i 27 Capi di Stato e di governo si sono incontrati per discuterlo.

Il Consiglio europeo straordinario del 6 marzo è stata la prima riunione dall’inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Russia sulla guerra in Ucraina, e la decisione di Donald Trump di sospendere gli aiuti militari al governo di Kyiv sembra aver chiarito un concetto: l’Europa deve provvedere da sola alla propria sicurezza militare.

🕓 Questa newsletter oggi conta 1.548 parole e si legge tutta in 8 minuti.

Cosa c’è nel piano della Commissione europea

Nel presentare il piano ReArm Europe, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato la cifra di 800 miliardi di euro. Si tratta in realtà di una stima del risultato prodotto da una serie di misure ancora non pienamente definite, e non di un budget vero e proprio messo a disposizione degli Stati.

La cifra più significativa è invece quella delineata in uno dei cinque punti del piano: 150 miliardi di euro, che l’UE recupererebbe sui mercati finanziari e fornirebbe in prestito agli Stati membri.

Si tratta di un meccanismo già utilizzato per la costituzione di un fondo da 100 miliardi detto SURE, dedicato a coprire i costi dei sussidi di disoccupazione negli Stati europei dopo la pandemia da coronavirus.

L’UE ha infatti la capacità di ottenere denaro sui mercati a tassi più agevolati rispetto ai singoli Stati membri, che devono comunque ripagare i prestiti, ma con meno interessi rispetto ai propri titoli di debito.

Nel caso di ReArm Europe, i soldi potranno essere utilizzati per finanziare acquisto e produzione in determinati settori della difesa, definiti “prioritari”: sistemi di artiglieria, missili, droni, infrastrutture cruciali, mobilità militare, intelligenza artificiale e cybersicurezza.

Un’altra importante opzione di finanziamento arriverebbe, secondo il piano, dal bilancio annuale degli Stati stessi. I governi dell’UE sarebbero autorizzati a sforare il parametro sul deficit pubblico (che attualmente non può essere superiore al 3% del prodotto interno lordo) senza incorrere in una procedura di infrazione, a patto che lo facciano per finanziare spese per la difesa.

Potrebbero infatti attivare una procedura chiamata “clausola nazionale di salvaguardia”, che secondo il Patto di stabilità e crescita può essere utilizzata da uno Stato nei casi in cui circostanze eccezionali abbiano un forte impatto sui suoi conti pubblici.

Secondo la Commissione, un aumento medio del budget destinato alla difesa dell’1,5% produrrebbe una cifra complessiva di 650 miliardi di euro: per l’Italia significherebbe 31 miliardi in più, da spalmare su più esercizi di bilancio, secondo i calcoli del Corriere della Sera. Ogni sforamento aumenterebbe comunque il debito pubblico del Paese che lo compie, ma l’assenza di una procedura per deficit eccessivo permetterebbe un percorso di rientro più graduale.

Altre possibilità aggiuntive contenute nel piano sono l’inclusione delle tecnologie militari fra i destinatari del programma STEP, il dirottamento di fondi di coesione verso investimenti legati alla difesa, e altri trasferimenti di denaro da fondi europei già esistenti.

La Banca europea per gli investimenti allargherà la platea degli investimenti finanziabili in ambito di difesa, finora limitata soltanto ai progetti cosiddetti dual-use, che possano cioè servire per scopi sia militari che civili (come sistemi di videosorveglianza o sicurezza informatica).

Infine, spera la Commissione, l’integrazione dei mercati dei capitali degli Stati europei dovrebbe favorire gli investimenti di soggetti privati nel settore.

Cosa ne pensano gli Stati membri?

In generale, i 27 Stati dell’UE concordano sul fatto che la spesa per la difesa vada incrementata. Ma spesso divergono sulle modalità con cui ciò vada fatto.

Se su alcuni punti c'è una chiara approvazione di quanto propone la Commissione, come la possibilità di attivare la clausola nazionale di salvaguardia o la nuova direzione della Banca europea per gli investimenti, in altri casi la questione è più complicata.

La Germania, ad esempio, chiede di andare oltre, fino a rivedere completamente le regole fiscali dell’UE per permettere agli Stati di finanziare gli investimenti militari: idea sostenuta anche dall’Italia e da altri Paesi.

La Lituania vorrebbe fissare per tutti i Paesi dell’UE un obiettivo di spesa per la difesa pari almeno al 3% del proprio prodotto interno lordo (soglia raggiunta nel 2024 solo da quattro Stati membri).

La Spagna punta a un’emissione di debito comune, simile a quanto fatto con il piano NextGeneration EU durante la pandemia da Covid19 e vorrebbe sussidi a fondo perduto oltre ai prestiti, mentre l’Ungheria pretende di mantenere tutte le decisioni sul riarmo a livello nazionale.

Nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario si legge la volontà di armonizzare le acquisizioni di armamenti fra i Paesi dell’Unione per ridurre i costi e di sviluppare l’industria europea della difesa, anche se il ReArm Europe non contiene nessun vincolo specifico relativo agli acquisti congiunti (commesse militari fatte da più Paesi insieme) né agli acquisti da aziende europee.

Le osservazioni dei capi di Stato e di governo serviranno alla Commissione per preparare proposte più dettagliate, in un documento chiamato White Paper on the Future of European Defence, che sarà presentato a breve.

Protezione nucleare e soldati: le frontiere della difesa comune

L’aumento e il coordinamento della spesa militare sono punti fondamentali nella costituzione di un sistema di difesa collettivo. Ma non sono gli unici.

Negli ultimi giorni altri due temi militari hanno dominato il dibattito europeo: il dislocamento di truppe in Ucraina dopo la conclusione di un accordo di pace con la Russia, e l'estensione della protezione nucleare da parte della Francia ad altri Paesi d’Europa.

Sono ipotesi ancora in fase di sviluppo, promosse in primis dal presidente francese Emmanuel Macron.

Nel primo caso, l’idea, sviluppata insieme al primo ministro britannico Keir Starmer, prevede la creazione di una “coalizione di volenterosi” composta da Paesi dell’Unione europea e non, disposti a impiegare le proprie forze militari per proteggere i confini dell’Ucraina al termine della guerra.

Nel secondo la Francia, unico Paese in Europa a detenere testate nucleari di sua proprietà, estenderebbe la sua protezione all’intero continente europeo, ha affermato Macron in un discorso alla nazione il 5 marzo rispondendo a un suggerimento lanciato dal vincitore delle elezioni tedesche, Friedrich Merz. La decisione di utilizzare le armi atomiche, comunque, rimarrebbe nelle mani del capo di Stato francese.

Il dispiegamento di contingenti militari in cooperazione fra loro e la condivisione della protezione nucleare sarebbero passi rilevanti verso l’obiettivo della difesa europea comune: un concetto apprezzato a parole da molti esponenti politici del continente, ma perseguito nei fatti da pochi.

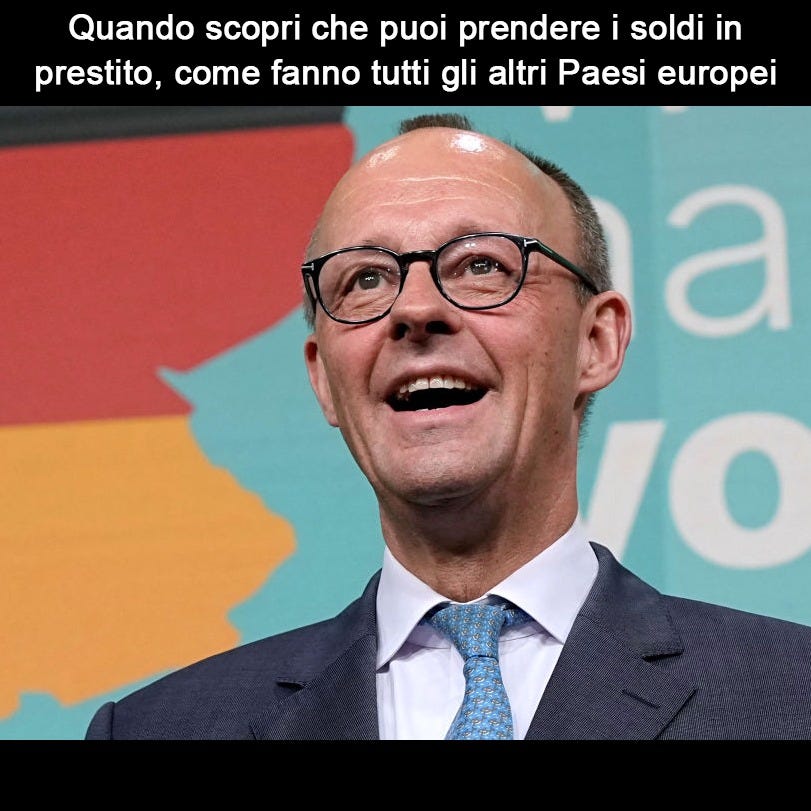

La direttiva DG meme

Nei dibattiti europei, la Germania di solito difende una stretta aderenza alle regole fiscali dell'UE, guidando spesso il gruppo dei cosiddetti “Paesi frugali”. Ma sul tema della difesa, il futuro cancelliere Friedrich Merz ha una linea totalmente opposta, come ci segnala con la solita ironia la direttiva DG meme.

Altre cose successe in Europa questa settimana

La procura belga ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare per le eurodeputate del Partito democratico Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti, nell’ambito delle indagini sullo scandalo di corruzione noto come “Qatargate”, scoppiato a dicembre del 2022.

I parlamentari di opposizione hanno acceso fumogeni e lanciato gas lacrimogeni durante una seduta del Parlamento in Serbia, in solidarietà con le manifestazioni anti-corruzione contro il governo di Aleksandar Vučić.

Cinque persone sono state arrestate in Germania per aver ordito un complotto volto a rovesciare il governo, che includeva il rapimento del ministro della sanità. Dell’esito delle elezioni tedesche e del probabile futuro cancelliere della Germania, Friedrich Merz, vi abbiamo parlato in questo episodio di Spinelli.

Il no dell’Italia all’uso dei fondi di coesione per la difesa

L’Italia è contraria a dirottare i fondi di coesione sulla difesa, ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa alla fine del vertice. Le risorse finanziarie assegnate all’Italia nell’ambito delle politiche di coesione per il ciclo 2021-2027, ammontano complessivamente a 140,8 miliardi di euro.

Con la membership di Will sostieni il nostro lavoro, aiutandoci a mantenerlo gratuito per tutte e tutti. In cambio avrai accesso a contenuti esclusivi e spazi fisici e online per incontrare il team di Will. Sostienici qui 🧡

🎙️ Mezzo Pieno: un nuovo podcast di Will!

Mezzo Pieno è il nuovo podcast di Will, in collaborazione con Eco Eridania, in cui Mattia Battagion e Fill Pill ogni venerdì raccontano le sfide climatiche e sociali del nostro tempo e di come alcune persone e aziende stanno cambiando il proprio impatto oltre le ideologie

🎙️ Mezzo Pieno esce ogni venerdì: puoi ascoltarlo su Spotify e sulle principali piattaforme di ascolto gratuito

🔔 Attiva la campanella per ricevere una notifica all’uscita di ogni episodio!

Seguici su nostri canali:

Instagram - TikTok - YouTube - Facebook - LinkedIn - WhatsApp - Telegram

🎙️ Ascolta i nostri podcast