L’UE vuole tagliare del 90% le sue emissioni entro il 2040

La Commissione europea ha presentato l’obiettivo di riduzione, che però viene contestato da alcuni Paesi e alcuni gruppi politici

Ciao!

Io sono Vincenzo Genovese e questa è Spinelli, la newsletter settimanale di Will che racconta l’Unione europea da Bruxelles, dove la Commissione europea ha presentato l’obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas climalteranti per il 2040: meno 90% rispetto ai livelli del 1990. È un target intermedio rispetto all’obiettivo finale, la neutralità climatica - cioè il 100% di riduzione - entro il 2050.

🕓 Questa newsletter oggi conta 1.764 parole e si legge tutta in 9 minuti

Un target preciso, ma “flessibile”

L’obiettivo di riduzione del 90% entro il 2040 - sostiene la Commissione - è stato calcolato tramite un’analisi d’impatto fatta dallo European Scientific Advisory Board on Climate (il comitato scientifico sul clima della Commissione stessa) e l’Intergovernmental Panel of Climate Change (il consesso scientifico dell’ONU che rappresenta la massima autorità mondiale sul tema).

Ottenere questo risultato entro il 2040 permetterebbe all’Unione europea di mantenere il passo con l’obiettivo finale della neutralità climatica e di rispettare gli impegni presi nell’Accordo di Parigi sul Clima, firmato da 195 Paesi del mondo nel 2015.

Si tratta del passo successivo rispetto a quanto concordato per il 2030, una riduzione del 55% delle emissioni, tradotta poi in un pacchetto legislativo chiamato “Fit for 55”, e al momento sostanzialmente rispettata: con le leggi già approvate finora si stima una riduzione di circa il 54%, che può ancora essere migliorata nei cinque anni che restano da qui al 2030.

Le norme specifiche per arrivare al 90% entro il 2040, invece, saranno proposte successivamente. Ma la Commissione sottolinea fin da ora l’importanza del “Clean Industrial Deal”, un piano per accelerare la produzione di energia rinnovabile e sostenere le tecnologie a basso impatto ambientale.

Un altro punto su cui ha insistito il commissario europeo al Clima Wopke Hoekstra è l’approccio “pragmatico e flessibile” all’obiettivo di riduzione, per permettere agli Stati membri di essere in regola senza effettivamente tagliare tutta la quota di emissioni stabilita.

In particolare ci sono due punti che darebbero ai Paesi membri un certo margine di manovra. Il primo sono i cosiddetti “carbon credits”: a partire dal 2036 gli Stati potranno calcolare nella propria quota di riduzione non solo le emissioni che sono effettivamente diminuite entro i propri confini.

Finanziando progetti eco-compatibili, in grado di assorbire CO2 o ridurre la produzione di gas climalteranti in una qualsiasi parte del mondo, uno Stato europeo può “intestarsi” la riduzione di emissioni generata all’estero.

Questo meccanismo potrà valere al massimo per il 3% della quota di riduzione nazionale, e si appoggia su una possibilità garantita anche dall’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi: “È autorizzato l’utilizzo dei risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale per raggiungere i contributi determinati a livello nazionale”.

La Commissione assicura che ogni utilizzo dei carbon credits verrà attentamente normato e monitorato, rispettando standard elevati, in modo da verificare che ogni riduzione delle emissioni conteggiata sia effettivamente avvenuta.

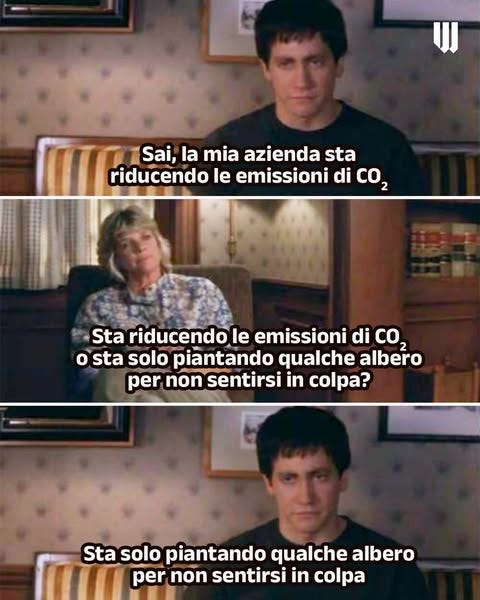

Ma il punto resta controverso, e molto criticato dalle organizzazioni ambientaliste, anche perché lo stesso European Scientific Advisory Board on Climate aveva in precedenza espresso scetticismo verso i carbon credits, spiegando che dovrebbero essere utilizzati in aggiunta alle riduzioni di emissioni nazionali, e non per sostituirle in parte.

In questo post del 2022 vi raccontavamo alcuni aspetti problematici del sistema dei carbon credits

L’altra forma di flessibilità garantita dalla Commissione riguarda il sistema ETS (Emission Trading System): un meccanismo di compravendita di “permessi” per emettere gas a effetto serra, che tutte le aziende dovranno acquistare, in quote variabili e con eventuali deroghe in base al settore di appartenenza.

Al momento ETS funziona settorialmente, cioè con un tetto massimo di permessi per ogni comparto produttivo, che le aziende vendono e comprano in base alle proprie necessità.

La proposta della Commissione vuole introdurre invece una compensazione intersettoriale: se ad esempio in un Paese le emissioni dei mezzi di trasporto vengono ridotte più della quota minima stabilita, il surplus può essere utilizzato per compensare una mancata riduzione nell’agricoltura o nel riscaldamento domestico.

Scontro politico in arrivo

La palla passa ora a Consiglio e Parlamento europeo, che dovranno approvare la proposta, e soprattutto negoziare le leggi che verranno redatte per metterla in atto.

L’obiettivo della Commissione sarebbe quello di avere il target del 90% approvato entro la COP, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si terrà a Belém, in Brasile, a novembre 2025. Alla COP, l’Unione europea presenterà anche il proprio piano di riduzione delle emissioni per il 2035 - anche se la quota indicata sarà una cifra indicativa e non un vincolo normativo.

Ma sia tra gli Stati membri che tra gli europarlamentari emergono i primi malumori.

Tra i membri del Consiglio che sostengono il target del 90% ci sono i Paesi nordici e la Germania, che aveva già fissato il proprio target nazionale di riduzione per il 2040 all’88%, e che con i carbon credits arriverebbe al 90%.

La Danimarca, che da luglio detiene la presidenza di turno dell’Unione, avrebbe persino voluto che la proposta arrivasse prima, in modo da avere più tempo per negoziarla, riporta Il Mattinale Europeo.

Altri Stati dell’UE non sono troppo d’accordo. Secondo Politico, il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe tentato di posticipare la presentazione, parlandone con Ursula von der Leyen durante l’ultimo Consiglio europeo e ricevendo un rifiuto.

Anche la Polonia, stando a fonti diplomatiche, ritiene che l’impegno di riduzione sia molto oneroso e che al momento manchino gli strumenti per capire come raggiungerlo.

Mentre i governi nazionali (per ora) non si espongono pubblicamente, i gruppi politici del Parlamento europeo lo fanno a chiare lettere.

I gruppi dei Socialisti e democratici, Renew Europe e Verdi/Alleanza libera per l’Europa accolgono con favore il fatto che l’asticella delle riduzioni sia stata fissata al 90%, anche se verdi e socialisti criticano lo strumento dei carbon credits.

La destra radicale, tradizionalmente contraria alle misure europee sul clima, reputa l’obiettivo troppo ambizioso. Il gruppo dei Conservatori e riformisti europei, di cui fa parte Fratelli d’Italia, sostiene che "metterà a rischio l’economia europea”, mentre i deputati della Lega, che appartiene ai Patrioti per l’Europa, parlano di “suicidio” ed “eco-follia”.

Come spesso accade e accadrà durante questa legislatura, sarà decisiva la posizione del Partito popolare europeo, il gruppo politico più numeroso del Parlamento.

Per ora il suo deputato di punta sui temi ambientali, il tedesco Pieter Liese, si è mantenuto cauto, apprezzando la flessibilità contenuta nella proposta della Commissione. Ma il suo collega di Forza Italia Flavio Tosi considera il taglio delle emissioni al 90% “insostenibile” e chiede una retromarcia da parte della Commissione.

Dalla posizione finale che assumerà il PPE e dai voti dei suoi deputati in aula dipenderà il successo di questa proposta, e più in generale il livello di ambizione dell’Unione europea nel fronteggiare il cambiamento climatico.

Altre cose successe in Europa questa settimana 🇪🇺

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha ricevuto una mozione di sfiducia contro la Commissione europea, presentata con le firme di 77 eurodeputati. Sarà discussa e votata la settimana prossima nella sessione plenaria a Strasburgo. Se almeno due terzi dei voti espressi, pari ad almeno la metà del totale dei deputati, saranno favorevoli, la Commissione sarà costretta alle dimissioni.

La Commissione europea ha lanciato una strategia per rendere l’UE leader globale nel campo delle tecnologie quantistiche, che include 50 milioni di finanziamenti pubblici.

La Danimarca ha inaugurato il suo semestre di presidenza del Consiglio dell’UE con un viaggio della Commissione ad Aarhus, concluso da una conferenza stampa della presidente Ursula von der Leyen, con il presidente del Consiglio europeo António Costa, la prima ministra danese Mette Frederiksen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Del semestre di presidenza della Danimarca vi parleremo nei prossimi numeri.

Voltiamo decisamente pagina e andiamo in Italia, dove domenica scorsa il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva erroneamente associato la bandiera europea al manto della Madonna e alle 12 tribù d’Israele, scatenando ironie sui social network. Qui trovate il vero significato della bandiera blu con le dodici stelle in cerchio, che rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa.

DG MEME ha immaginato la prossima gaffe del ministro.

Fondi di coesione

Da una Bruxelles insolitamente calda e soleggiata andiamo sul Mar Tirreno, dove il progetto “Tesori nascosti del Mediterraneo”, finanziato con fondi di coesione europei pari a 1 milione 160mila euro, punta a valorizzare aree poco conosciute di Liguria, Corsica e Sardegna, come le Valli del Parco dell'Aveto, in provincia di Genova, o gli antichi menhir di Biru e’Concas, monumenti preistorici di roccia costruiti in provincia di Nuoro.

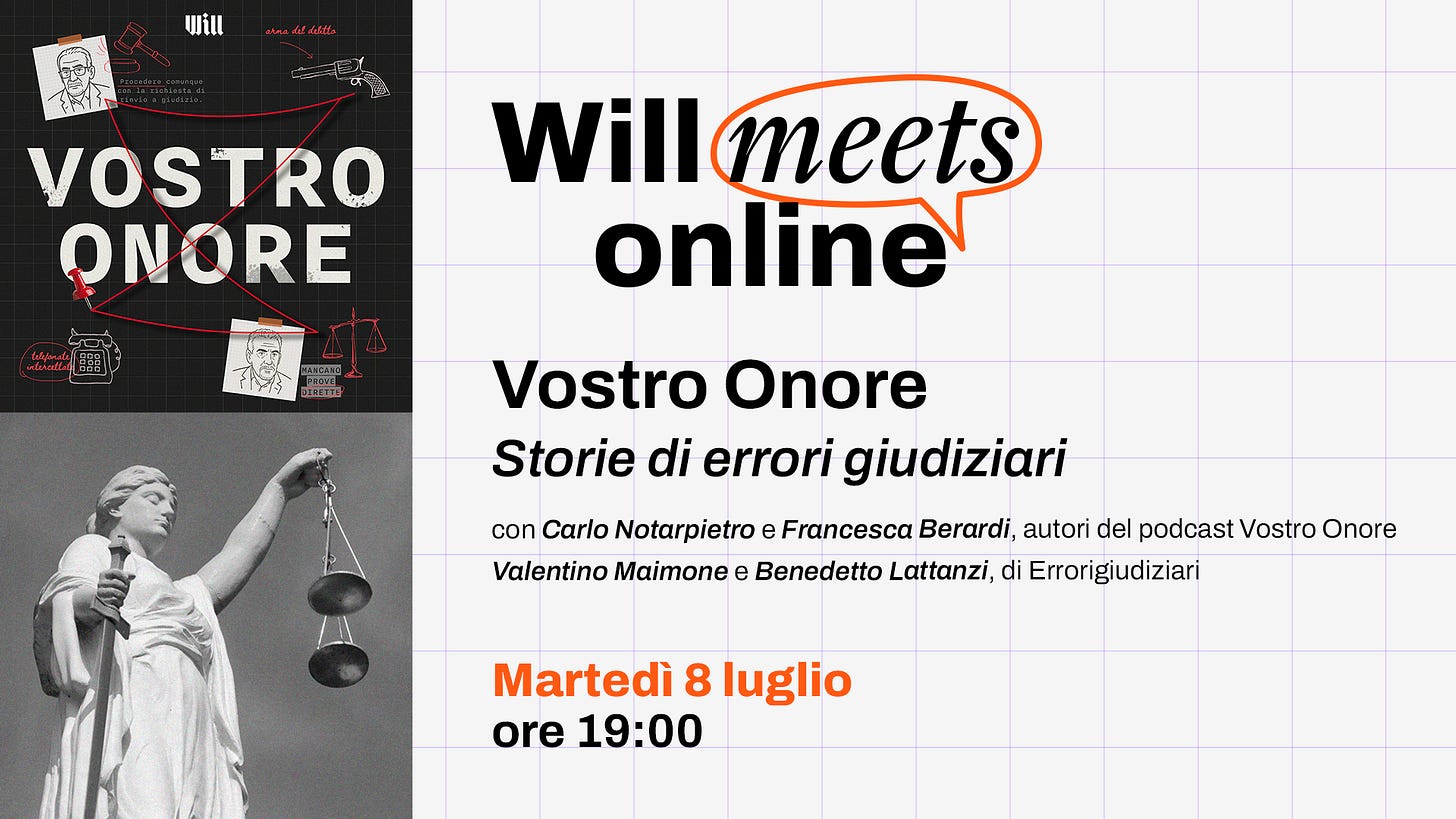

🎙️ Il nuovo podcast di Will: Vostro Onore

Martedì 8 luglio alle ore 19:00 abbiamo organizzato un Will Meets Online per presentare Vostro Onore, il nuovo podcast di Will che racconta le storie di persone innocenti che sono finite in carcere per errori giudiziari o di indagini.

Insieme agli autori del podcast Carlo Notarpietro e Francesca Berardi, e con la partecipazione di Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi di Errorigiudiziari.com, che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione di questa serie.

Abbiamo deciso di sostenere la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Quote Generazionali”, un progetto che punta a riequilibrare la rappresentanza tra generazioni nelle istituzioni politiche.

La proposta ha un obiettivo semplice e potente: garantire uno spazio giusto per giovani, adulti e anziani nei luoghi decisionali, favorendo così innovazione, crescita sostenibile e una politica più rappresentativa.

Ecco cosa prevede concretamente:Per ogni candidato over 60, deve essere presente almeno un under 35

Le liste che non rispettano le percentuali minime previste per fascia d’età non saranno ammesse

Tutte e tre le fasce generazionali (18–35, 36–55, 56+) devono essere rappresentate in proporzione alla popolazione

I partiti che rispettano le quote avranno accesso a incentivi economici e programmi di formazione politica per i giovani

L'obiettivo è raccogliere 50.000 firme, c'è tempo fino al 31 luglio per firmare!

✨ Il primo festival di Will e Chora

È in arrivo il primo festival di Chora e Will!

Dal 26 al 28 settembre a Torino (alle OGR e in altri luoghi della città) succede qualcosa di nuovo: per la prima volta, Will e Chora uniscono le forze per tre giorni di racconti, confronti e visioni.

Ti aspettiamo!

Seguici su nostri canali:

Instagram - TikTok - YouTube - Facebook - LinkedIn - WhatsApp - Telegram

🎙️ Ascolta i nostri podcast

Grazie, sempre spunti molto interessanti.

Sui crediti di carbonio credo serva un cambio di mentalità: non sono (solo) uno strumento di compensazione, ma un mezzo per favorire cooperazione, trasferimento tecnologico e attrazione di finanza privata nei Paesi in via di sviluppo. Andrebbero sostenuti e difesi con più convinzione.

Leggo spesso commenti che si concentrano solo sul “ridurre, non compensare”… ma davvero pensiamo che un 3% di crediti internazionali possa alterare gli equilibri climatici o distorcere gli incentivi?

Ne scrivo spesso su Climate Playbook qui su Substack, dove approfondisco il ruolo dei crediti e altri aspetti legati alla transizione climatica e ai mercati. 👉 climateplaybook.substack.com